Valbelluna Valbelluna

VAL BELLUNA

{HYPERLINK "castello%20zumelle.htm"}{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=castello di Zzumelle"}{HYPERLINK

"castello%20zumelle.htm"}

La Val Belluna si presenta densamente punteggiata di insediamenti dislocati secondo quote altimetriche

costanti, dove migliori sono le possibilità di fruizione

delle risorse naturali, in modo da garantire un'ottimale utilizzazione del suolo a scopi agricoli, con

tendenza a non utilizzare le quote più elevate difficilmente

sfruttabili e il fondo valle, soggetto alle variazioni del Piave.

Una modifica nella dislocazione degli insediamenti fu indotta viabilità di fondovalle di epoca napoleonica,

che produsse uno sviluppo di insediamenti nuovi,

tendenza rafforzata con il consolidamento di tale la costruzione della linea ferroviaria del 1886.

Il territorio esaminato risulta abitato fin da epoche remote. Si citano ad esempio antiche testimonianze

di frequentazione reperibili sul monte Avena, nei

comuni di Fonzaso e Pedavena, dove è stata localizzata un'area per l'estrazione della selce, databile

al Paleolitico medio (Musteriano), al Paleolitico

superiore (Aurignaziano) e all'età eneolitica; tracce di insediamento databili all'età del bronzo recente

si sono reperite a Sant'Anna di Pedecastello, in comune

di Belluno, mentre a Mel, nell'area dell'asilo parrocchiale, è stata portata alla luce una necropoli

paleoveneta a incinerazione.

Non è certa la data di inizio del processo di romanizzazione del territorio preso in esame, prima che

con i provvedimenti legislativi del 49-42 a. C. anche

Belluno e Feltre divenissero municipi romani, con iscrizione di Belluno alla tribù Papiria e di Feltre

alla tribù Menenia.

Fra le fonti antiche che citano le due città si ricorda Plinio che inserisce Bellunum tra i Venetorum

oppida e Feltre tra i Raetica oppida.

Mentre per Belluno la presenza veneta e celtica in epoca preromana è documentata e dai rinvenimenti

archeologici e dalla toponomastica prediale, l'area

feltrina sembra presentare influssi retico-etruschi.

Si presume che il municipio di Belluno comprendesse a sud ovest il territorio lungo il Piave fino al

Cordevole, mentre è incerto se la zona a sinistra del Piave

oltre il torrente Limana, con Lentiai, Mel e Trichiana appartenesse al municipio di Oderzo.

Il primo nucleo della città di Belluno, databile all'età del ferro, sorse nell'area di Caverzano, mentre

l'abitato di epoca romana, che non è ancora stato oggetto

di scavi regolari, si collocò nella zona attualmente occupata dalla città, estendendosi sulla penisoletta

alluvionale delimitata dal Piave e dal torrente Ardo.

Di particolare interesse sono i rinvenimenti archeologici di Feltre (Feltria-Feltriae). La città romana,

sviluppatasi in un'area a precedente facies culturale di

tipo probabilmente retico, godeva di una favorevole ubicazione rispetto alle vie di collegamento (sorgeva

infatti lungo il percorso della Claudia Augusta ed

era collegata mediante un'altra strada a Belluno) e raggiunse una relativa floridezza economica, che

mantenne fino alla crisi sopraggiunta in tarda età

imperiale.

Gli scavi archeologici testimoniano lo sviluppo della città romana, in particolare sul versante meridionale

del colle, secondo un modulo insediativo a

terrazzamenti. Importanti sono i rinvenimenti di piazza Duomo (tracce di frequentazione preromana, resti

dell'insediamento romano e di età altomedioevale).

Un notevole sviluppo del territorio preso in esame si ebbe in età romana, soprattutto dopo l'apertura

della via Claudia Augusta che metteva in comunicazione

l'Adriatico col Norico.

La via, il cui percorso è stato oggetto di differenti ricostruzioni da parte degli studiosi, fu iniziata

- come documentano le iscrizioni dei due cippi rinvenuti a

Rablat (Merano) e a Cesiomaggiore - da Druso dopo la conquista avvenuta nel 15 a. C. delle regioni alpine

e fu terminata da Claudio verso la metà del I

sec. d. C.

La strada incontrava a Cesiomaggiore la via Feltria-Bellunum.

Del percorso Feltria-Bellunum restano tracce nei pressi di Cesiomaggiore, di Belluno, di Polpet e Longarone;

esso è documentato inoltre da numerosi

ritrovamenti di stele funerarie avvenuti a Casan, Catola, Safforze a nord est di Belluno e Castion,

Castoi, Landris, Bribano, Setico, Limana, Trichiana,

Zumelle a sud ovest della città.

Gli scavi delle necropoli di Polpet hanno documentato l'intensa frequentazione della zona in età romana

imperiale.

La Val Belluna era infatti fornita di buone vie di comunicazione; oltre agli itinerari stradali sopra

ricordati lo stesso Piave, col suo percorso, rappresenta fin da

epoca antica un mezzo rapido di trasporto e come tale venne utilizzato anche dalla Serenissima per la

fluitazione del legname proveniente dai boschi del

Cadore.

La Val Belluna merita di essere ricordata anche per la presenza di costruzioni difensive situate in

posizioni strategiche lungo la sinistra del Piave, che

dovevano costituire un limes difensivo longobardo-bizantino, anche se è presumibile che alcune di esse

siano state impostate su fondazioni più antiche.

Di tali costruzioni difensive rimangono quasi dovunque solo i ruderi, l'unica eccezione è costituita

dal castello di Zumelle, ricostruito in varie epoche e

restaurato intorno al 1960.

Iniziando a percorrere la sinistra Piave da nord si può riscontrare una di tali strutture, i cui resti

sono parzialmente in vista, a S. Giorgio di Soccher, in comune

di Ponte nelle Alpi.

Altri due siti fortificati sono situati in comune di Belluno, rispettivamente in località Sant'Anna

di Pedecastello, dove sono state trovate anche testimonianze di

una precedente frequentazione databile all'età del bronzo recente e in località Cor, dove, sulla sommità

di un modesto colle, alle cui pendici restano tracce di

cinte difensive, emergono resti affioranti di una struttura a pianta rettangolare, munita di torre,

nei cui pressi si conserva una grande cisterna.

Altre due costruzioni difensive erano ubicate rispettivamente a S. Pietro in Tuba, in comune di Limana

e a Casteldardo, in comune di Trichiana.

In comune di Mel, al già citato castello di Zumelle si contrapponeva a Castelvint un'altra fortificazione;

in tale località, in particolare sono stati recuperati

materiali archeologici risalenti al VI-VII secolo d. C., di grandissimo pregio e di eccezionale interesse.

Da quanto Feltre e Belluno decisero di accettare nel 1404 la sottomissione a Venezia, per la valle iniziò

un lungo periodo di pace e stabilità, interrotto solo

dalle vicende belliche della lega di Cambrai del 1509.

Con l'annessione a Venezia si aprono sbocchi commerciali molto più vasti per le produzioni locali (i

panni feltrini, il ferro bellunese, il legname).

Feltre, di cui nel 1420 si iniziò la costruzione di nuove mura, subì nel 1509 una completa distruzione

durante la guerra di Cambrai e venne ricostruita a partire

dal 1512; essa presenta ora un aspetto tipicamente cinquecentesco, con scarsissime sopravvivenze della

città medioevale, Belluno invece conserva

maggiormente, soprattutto nella cinta delle fortificazioni, l'impronta medioevale.

Sotto il dominio della Serenissima, nell'ambito della ridefinizione del sistema fortificato, i numerosi

castelli che punteggiavano la Val Belluna vennero abbattuti,

con l'unica eccezione del già ricordato castello di Zumelle, che fu dato in concessione agli Zorzi nel

1422.

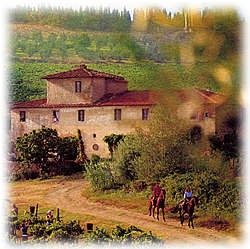

La villa veneta fa la sua comparsa nella Val Belluna a partire dal XVI secolo.

Essa è, nella maggior parte dei casi, concepita più come residenza stabile del proprietario che come

dimora di villeggiatura.

Tipologicamente si presenta più modesta rispetto alle ville di altre aree del Veneto, ma di maggior

pregio per ubicazione ambientale.

Se si escludono Mel, che presenta un'altissima concentrazione di ville, Fonzaso e Cusighe, che ne vedono

inserite non poche nel proprio tessuto urbano, la

villa nella Val Belluna si presenta spesso in posizione isolata.

Fra gli esempi più importanti si citano la villa vescovile, ora Gerenzani, posta a ovest di Belluno,

sulla collina del Belvedere, la scenografica villa Rudio-Milanesi a Landris, la villa Sandi a Moldoi,

la suggestiva villa Tauro di Centenere, la splendida villa Pasole-Berton a Pedavena e la cinquecentesca

villa

Tonello ad Arten.

Per quanto riguarda le testimonianze dell'archeologia industriale, risulta molto nutrita la presenza

dei manufatti che sfruttavano l'acqua come forza motrice, in

particolare dei mulini.

|

da Venezia a Mel

|

prendere autostrada A27, uscita Belluno, seguire per sinistra Piave, Limana-Trichiana-Mel (ca

25 Km dall'uscita)

|

|

da Tr8ento a Mel

|

prendere la Valsugana, uscita Feltre, procedere per Busche, svoltare a destra per Lentiai-Mel

|

|

dall'Austria a Mel

|

dal Brennero per Trento (vedi sopra) o dalla Val Pusteria per Cortina-Belluno-sinistra Piave-Mel

|

|